- 朱色とは赤と黄色を混ぜた色!

- 朱色は高貴さと神聖さの象徴!

- 朱色の絵具の原料は水銀!

こんにちは、日本画家の深町聡美です。

「しゅいろ」ってオレンジ?赤?

何でこんな色があるの?

朱色…

赤ともオレンジともつかない、

なんとも言えない色ですよね。

「お絵描きセットに入っているけど

使いどころがないな~」

と放置してしまっていませんか?

実は意外な成り立ちや、驚きの原料で

出来ている色なのです!

Contents

朱色とはどんな色?

| 三属性による表示記号 | 6.0R 5.5/13.5 |

| 慣用色名 | 朱色 |

| 絵具の原料 | 辰砂、硫化水銀 |

| 系統色名等 | 「わずかに黄みのさえた赤」 「黄みのさえた黄赤」 |

朱色は赤とオレンジの間の色です。

「わずかに黄みのさえた赤」

「黄みのさえた黄赤」とも表現されます。

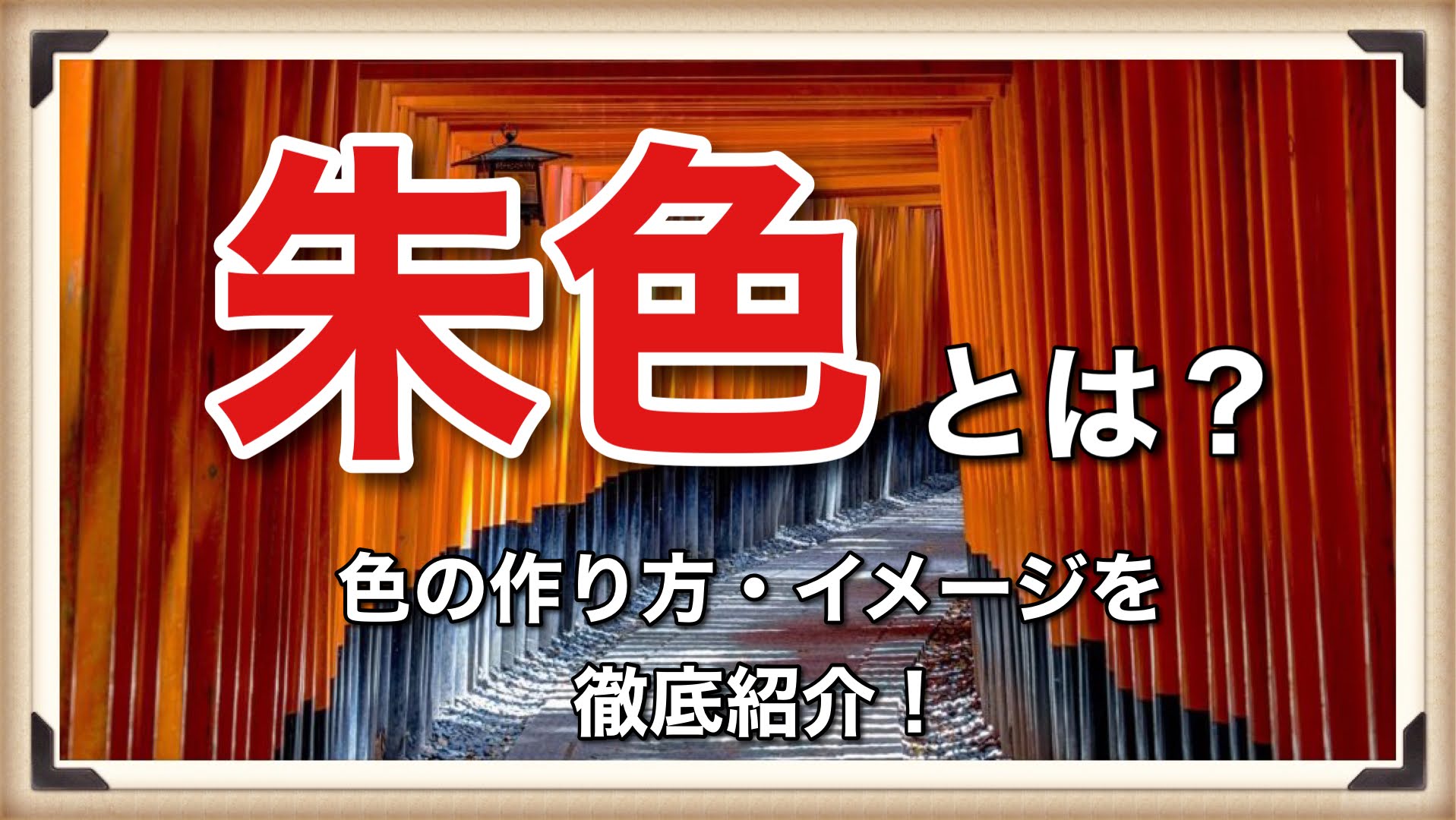

朱色が使われる最も身近な場面といえば

神社の鳥居ですね。

豪華絢爛な赤っぽいオレンジ色に塗られている

のを見たことがあるでしょう。

それが朱色です。

また印鑑の朱肉、漆器にも朱色が使われています。

ヨーロッパでは「ヴァーミリオン」と呼ばれる赤が

近い色ですね。

朱色の絵の具の原料は?

AC写真

朱色ってどんな材料で出来ているの?

朱色の絵具の原料は硫化水銀です。

古代は朱砂、辰砂などの天然石を細かくして

絵具として用いていました。

辰砂はパワーストーンショップなどでも

扱われている天然鉱石なのですが、

毒性が強いことで規制の方向に向かっています。

そのため

「古代から使われた、本物の朱色」

は入手が難しくなってきているのです。

現在販売されている学生用絵具の朱色は

無害な別の物質で作られているので過度に

心配する必要はありませんよ。

ただ、日本画絵具やプロ用絵具の一部では

現在でも硫化水銀を素にした朱色があります。

(例:本朱)

天然辰砂以外の材料としては

9世紀に錬金術で発見された「銀朱」があります。

これは水銀と硫黄を人工的に合成して作った

硫化水銀となっています。

ところで、今ではどんな色も

「朱色=6.0R 5.5/13.5」

のように「決まった色」となっていますよね。

ですが、朱色の元々の原料は天然鉱物。

自然物なので、採取する地域によって色調は様々

でした。

他の岩石との比率や、温度によって

黄色っぽくなったり、黒っぽくなったり、

「100%決まった朱色」はなかったのです。

- 朱色の原料は硫化水銀(辰砂)

- 9世紀に発明された人工硫化水銀による朱色は「銀朱」と呼ばれる

- 天然石が原料なので決まった朱色ではなかった

朱色に似た臙脂色、茜色との違いは?

えんじ色やあかね色とはどう違うの?

水銀を使った絵具は怖いと思うかもしれませんが

他にも比較的安全な鉱物を原料にした赤い絵具も

あるんです。

それが「丹(に・たん)」。

こちらは酸化した鉛を用いた絵具です。

また、赤系の和色で良く聞くのは

「臙脂色(えんじいろ)」

「茜色(あかねいろ)」でしょう。

実はこちらは朱色や丹と異なり

染料が元になっている絵具です。

つまり壁画に塗るような塗料ではなく

染め物由来の赤色ということですね。

どれも日本の伝統的な赤色ですが

少しずつ由来や色が違うので覚えておくと

いいですよ。

- 朱色に似た日本の色には「丹(に・たん)」「臙脂色(えんじ)」「茜色(あかね)」がある。

西洋の色ではヴァーミリオンが近い

朱色の歴史

朱色の始まりや歴史ってどんな感じなんだろう?

朱色の始まりは中国だと言われています。

天然に産出する朱砂の中では

中国の辰州産の朱色が特に有名でした。

なので天然の朱色の絵具を「辰砂」と

呼ぶようになったのです。

そして古代中国、殷(紀元前17世紀~)

の時代から寺院や絵画の着色に

使われていたことが確認されています。

それだけ古くから中国では好んで使われて

いたんですね。

現在は「代表的な赤色」といえば、

日の丸のような赤色が思い浮かびますが、

昔の中国では朱色こそが「赤の中の赤色」

と考えられていました。

例えば陰陽五行思想に基づいた「四神」。

南を司る「朱雀」は朱という漢字が入っています。

これは朱色こそが赤色と考えられていた

ためだと言われています。

…

中国で始まり、そして重要視されてきた朱色。

朱色は日本にも大きな影響を与えました。

日本ではどのように活用されてきたの?

中国からやってきた朱色と、

その高貴なイメージは日本にも広がりました。

例えば宮城の正門である朱雀門は

朱色に塗られていたと言われていますし、

今でも馴染み深い神社の鳥居も

朱色ですよね。

このように日本でも朱色は尊い色として

用いられるようになりました。

また、日本でも古くから辰砂は採掘されており

手に入りやすい絵具だったと言えるでしょう。

他にも平安時代の傑作

「地獄草子」の炎も数種類の朱色が使われている等

様々な絵画で用いられていました。

そして、現在では馴染みが薄くなった朱色ですが、

明治の小学生向け色彩教育本では、

基本的の色の一つとして紹介されています。

(榧木寛則「小学色図解」(1876年))

さらに、1977年に20歳前後の女性を対象にした

調査では全体の17%が好きな色に

選んでいました。

朱色は、日本でも古くから非常に好まれた

色だったのです。

- 朱色の始まりは中国の辰州の砂

- 中国や日本で高貴な色として親しまれた

朱色のイメージと意味

朱色にはどんなイメージや意味があるの?

朱色の主なイメージ・意味は

「権力、高貴、お守り、太陽」です。

古代中国では朱色は権力の象徴でした。

この頃は名家の家の門だけが、

朱色に塗ることを許されていました。

つまり地位の高い役職に就ける人

=朱色の門の家に住んでいたのです。

また、この高官たちは朱輪という

朱色の車にも乗っていました。

これらのことから、中国では

朱色は尊い色、権力を象徴する色として

苗字にもなっています。

日本でも朱雀門や神社の鳥居などに

権力やパワーの象徴として用いられて

いますよね。

「魏志倭人伝」では男子が朱で刺青をして

魔除けとしたと記述があります。

またサメ避けのお守りとして使われていました。

以上から朱色は赤色と同様に

火、太陽を想像させる、力を与える色だと

考えられていたことが分かります。

そして朱色の特に珍重された効力として

防腐剤の役割があげられます。

硫化水銀の辰砂は、火傷や皮膚の化膿に

効果があり、赤チン(消毒液)として

使われました。

また不眠やめまいにも用いられたと言います。

他にもエジプトでは防腐剤としてミイラに

塗られたり、日本でも古墳から身分が高い人物と

共に採掘されることがありました。

朱色は血液の連想と科学的な効能がリンクして

高貴さ、守護などのイメージが形作られていった

と言えるでしょう。

- 朱色は中国では権力の象徴として尊ばれた

- 朱色は赤と同じくパワーやエネルギーも象徴していた

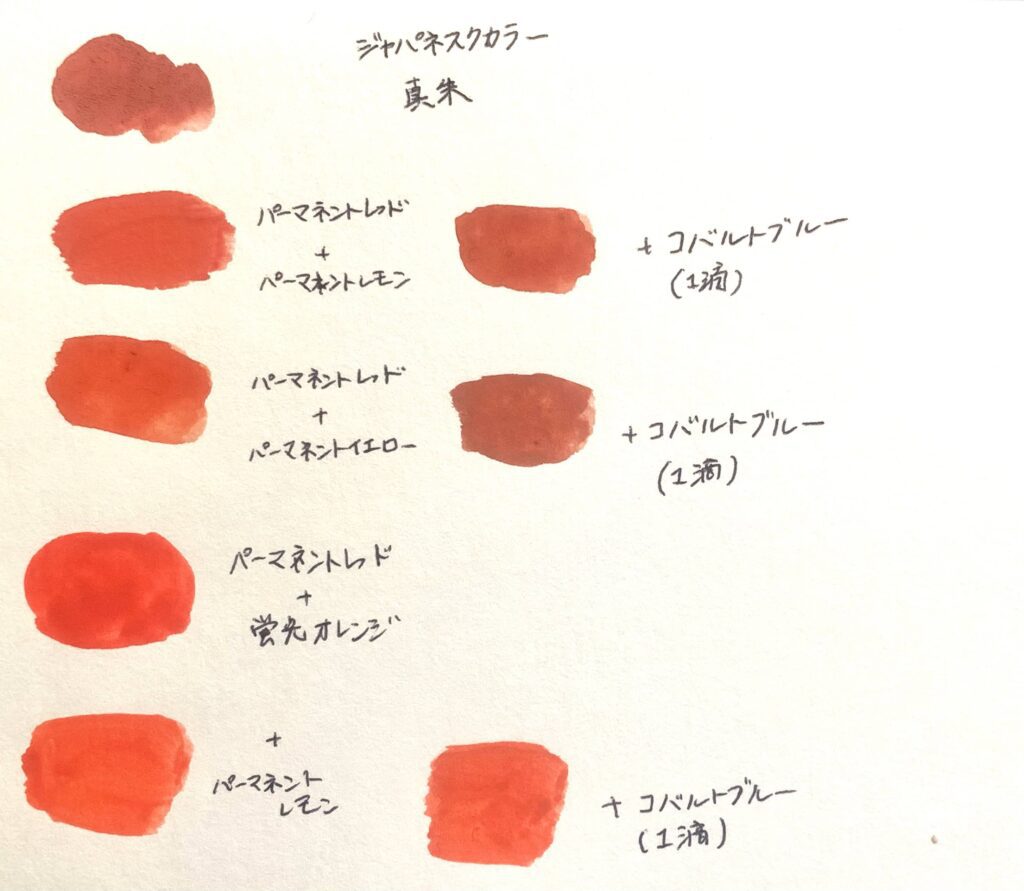

アクリルガッシュでの朱色の作り方

朱色のことは分かったけど、絵具ではどうやって作るの?

朱色は赤とオレンジの中間の色。

だから絵具で朱色を作る時は

赤とオレンジを混ぜるようにしましょう。

オレンジがない時は、黄色を少しだけ混ぜます。

今回はアクリルガッシュを使って

4種類の方法で朱色を作りました。

- ジャパネスクカラー真朱

- パーマネントレッド+パーマネントレモン

- パーマネントレッド+パーマネントイエロー

- パーマネントレッド+蛍光オレンジ

ジャパネスクカラー真朱はアクリルガッシュの

日本色シリーズです。

これ一本で真朱色となりますが、

鳥居の朱色より白っぽい、ピンク系の色です。

朱色特有の黄色っぽさは少ないですね。

©DARENIHO

②パーマネントレッド

+パーマネントレモン

こちらはおよそ

レッド:レモン

=2:1

で混色しています。

1:1ではただのオレンジになってしまう

ので、注意しましょうね。

レモンが白っぽいためか、

全体的にマットで明度が高く、

彩度は少し低めです。

コバルトブルーを一滴足すことで

少し深みのある色になりました。

©DARENIHO

③パーマネントレッド

+パーマネントイエロー

こちらが4種の中では

神社の朱色に最も近い色になりました。

こちらも2:1の割合で混ぜています。

しかし乾燥すると白くなってしまうので、

もう少し彩度を上げたい所です。

④パーマネントレッド+蛍光オレンジ

彩度を下げないために蛍光色を

混ぜてみました。

今度は1:1程度の割合です。

彩度は上がりましたが、朱色の

黄みが減ってしまいました。

パーマネントレモンを混ぜて

黄みを補ってあげると良いでしょう。

塗り重ねることではっきりした

朱色になるはずです。

- 絵具で朱色を作る時は、赤と黄色を混ぜよう!

赤を多めにするのがポイント!

日本画での朱色の作り方・使い方

日本画の朱は、ほかの絵具とは使い方が違うんだって?

どうやって使うの?

さて、日本画における朱とは

赤色の顔料のことを指します。

日本画で朱という場合は硫化水銀から

作られた朱色の絵具を言うことが多いですね。

他の多くの天然岩絵具と同じく、

混合比や温度調節によって色味が変わり

黄口朱、赤口朱、鎌倉朱、鶏冠朱、黒朱

などがあります。

硫黄(硫化)成分ゆえに銀箔や銀泥を

黒変させてしまいますので、

併用するときは銀箔に硫化止めを

施しておきましょう。

その一方で、鉛系顔料を変色させるとも

言われていますが、

こちらは本当かどうか明らかではない

とのことです……

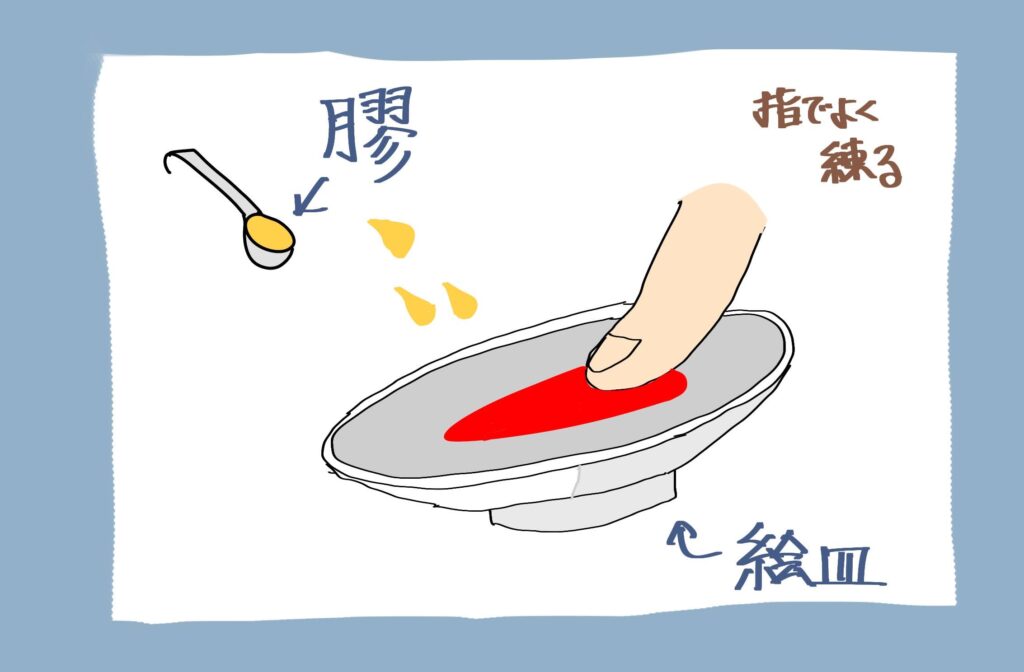

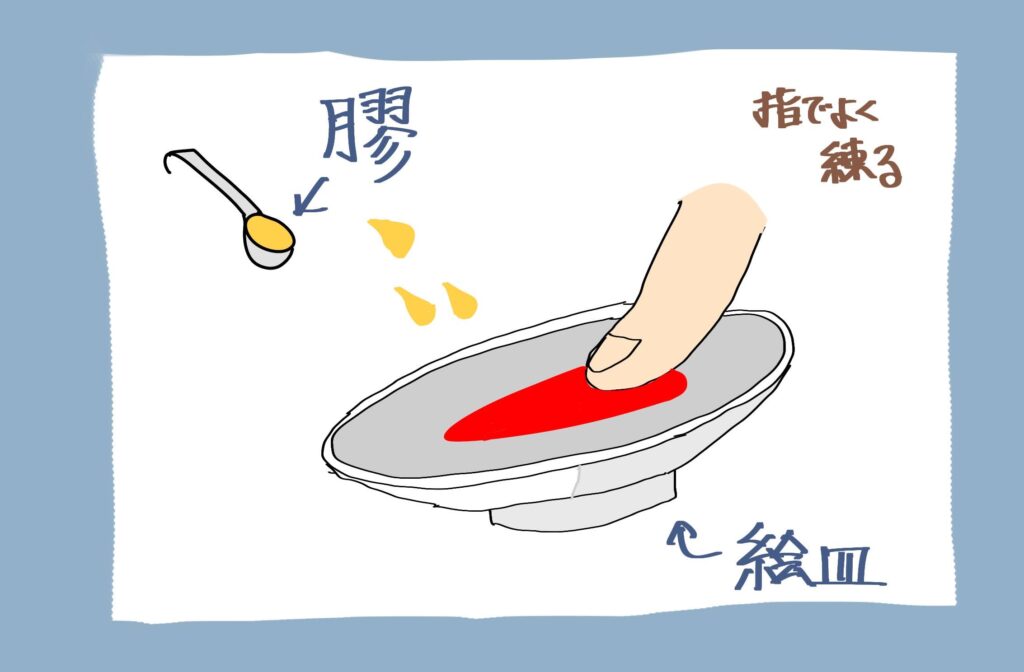

朱を作る手順①膠と混ぜる!

- 朱

- 膠

- 絵皿

- 水

以上の必要な物が揃ったら、

まずは朱を絵皿に出して膠を少量加えます。

そして、指でよく練りましょう。

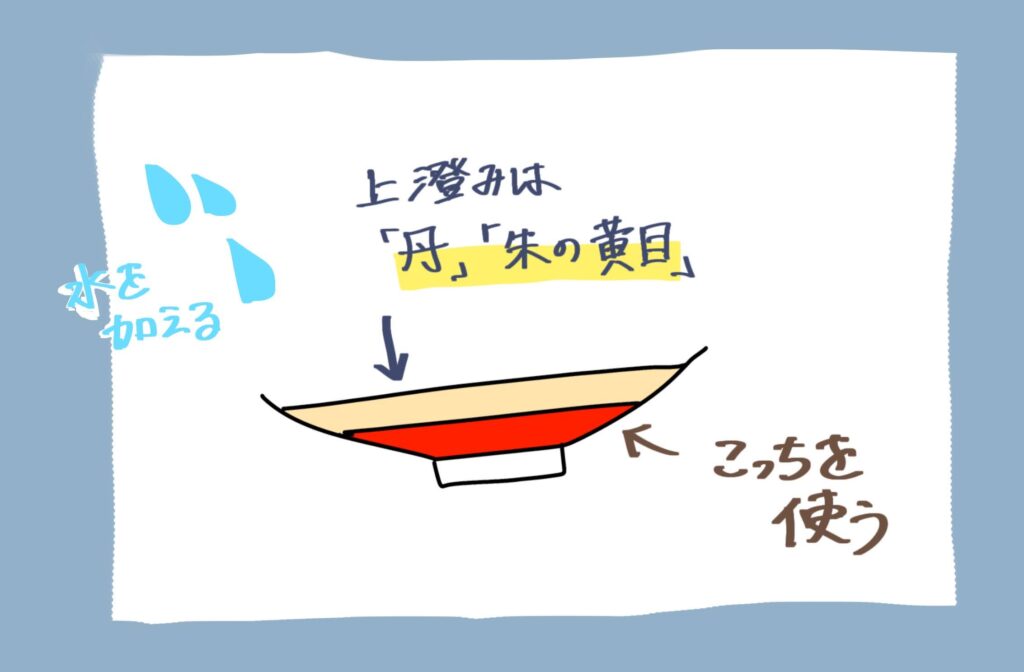

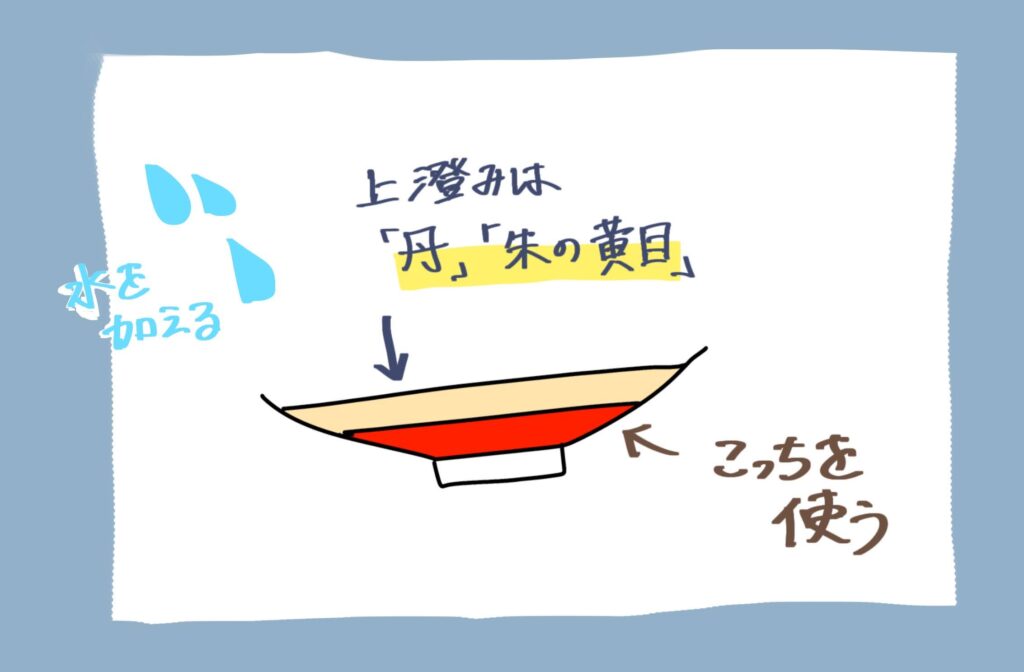

朱を作る手順②水を加える

水を加えて指で良く練り溶かします。

その後しばらく放置して、

上澄み液と沈殿物に分離させましょう。

沈殿した物が朱となります。

※上澄みは「朱の黄目」「丹」になる。

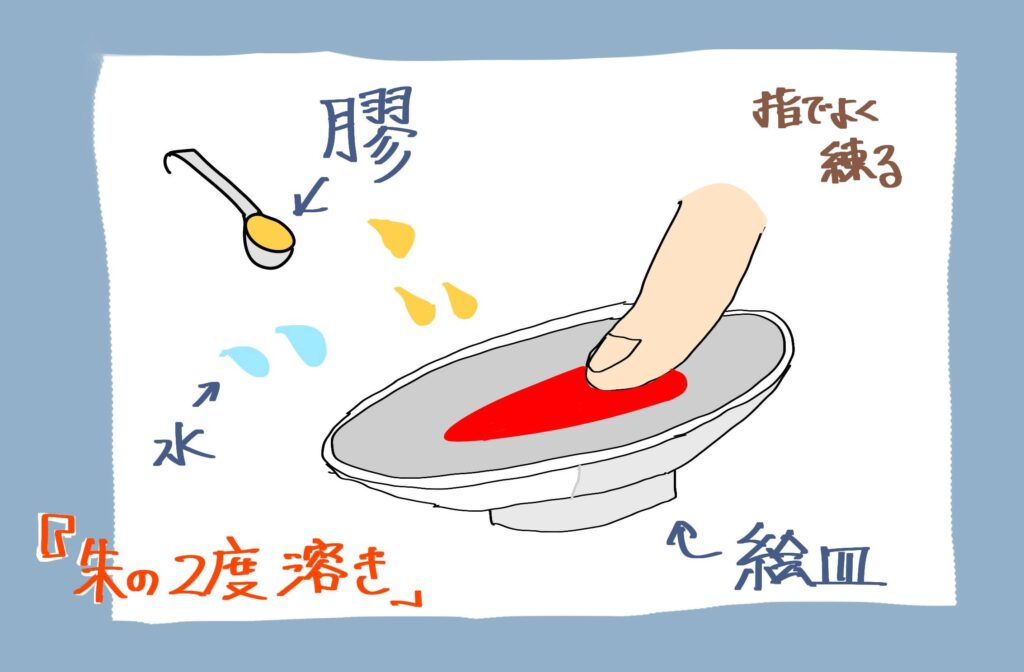

朱を作る手順③朱の二度溶きをする

朱は非常に比重が重たい絵具。

(天然緑青3.7~4.0に対し8.2)

そのため膠が絵具粒に絡みづらく、

剥離の原因になることも…

なので、朱を解く場合は

「二度溶き」でしっかり膠分を付けることが

が推奨されています。

ということで、

沈殿した朱に膠を一滴加え、少量の水を加えて

指で練り溶きます。

これで朱の絵具の完成です!

はじめにアルコールで練ってから

膠を加えると混ざりやすくなる。

【必見】日本画における朱の注意点!

このように日本画では朱、つまり

硫化した水銀を手でこねこねして

溶かすわけです。

そして、硫化水銀は超、毒です。

そのため、

- 朱のついた手で顔を触る

- 口に入れる

- 水に流す

- 燃やす

ことは絶対にしないでください。

残った絵具は布でぬぐい、

燃えないゴミに出しましょう。

「るつぼの中に入れ

釉薬を以て密閉して焼けば」大丈夫!

という記述があっても、絶対に焼いては

いけません。

(「日本画 画材と技法の秘伝集」p59より)

- 口に入れること

- 火にかける、焼くこと

- 水に流すこと

上記のことは決してしないこと!

死にます。

まとめー【絵具】朱色とは?色の作り方と意味・イメージを徹底紹介!【日本画】

最後までお読み頂きありがとうございます。

以上が朱色の意味、イメージ、歴史、

そして絵具での作り方でした。

朱色は硫化水銀でできていて、

中国で採取された辰砂が主な原料でした。

日本に広がってからも、

高貴、権力、太陽などのイメージを持ち、

鳥居や工芸品、絵画に用いられて

きたんですね。

皆さんも歴史を感じながら、朱色の絵具を

使ってみて下さいね!

(日本画の「天然の朱」を使う時には

子供だけで作業しないようご注意下さいね!)

狩野派の朱色の使い方ー丹青指南現代語訳

この現代語訳は筆者が趣味で行いました。

大正時代の文章の専門家ではないので

間違い等あることを承知の上で

ご覧下さい。

↓原文はこちらでお読み頂けます。

国立国会図書館「丹青指南」

電子書籍&

ペーパーバック発売中!

原文が本で読めるようになりました!

一、朱

この絵具は水銀を蒸し焼きして作った物で、

使わない時に粉状に擦ったり、

溶いて置いたりするのは良くない。

使う時に絵具皿に膠を溶かして

その中に入れて、指で練擦しながら

水で溶いて使うのが良い。

このようにして練った朱は

色が濃い部分は沈殿し、

黄色みを帯びた液が上澄みになる。

その上澄み液を「朱の黄目」と呼んで、

他の絵具皿に取り分けて所持し、

これを胡粉に混ぜて朱肉色として

人物一般の肌色に使う。

この練り朱が自然に乾いた時は、

再び練り直して使う。

といっても、これを度々すると

最終的に色相を損なうので捨てるようにする。

参考文献はこちら!

おすすめ!

日本画プレイヤー必読!

基礎から応用まで

すべての技法がわかる本!

東西の色の由来や

なりたち、色同士の文化的

関係性が分かる本!

かなりおすすめです!

色の由来が分かる辞書!

参考文献は「日本色彩事典」

ですが、現在購入しやすいのは

こちらの本です。

↓日本の色彩に関するお話↓

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!