こんにちは、日本画家の深町聡美です。

今回は狩野派のハウツー本から、江戸時代の臙脂色の使い方を紹介します!

「昔の絵具~?

チューブに入ったのを輸入してたんじゃないの?」

実は違います!

特に臙脂色の絵具は、円盤状の綿でした!

一体そんな綿で絵は描けるのか!?

一体どうやって使っていたのか!?

昔の日本画の、臙脂色の使い方を解説します!

臙脂色ってどんな色だっけ~?

こちらの記事をご覧下さい!

Contents

臙脂色の絵具の原料は?

臙脂色の由来や材料は前の記事でお話した通り!

そして臙脂色の絵具は材料や作り方で、

三種類に分類されます!

前記事を読んだ人もおさらいしよう!

1:ラックによる臙脂(生臙脂)

Sandeep HandaによるPixabayからの画像

インドやミャンマーなどに生息する

ラックカイガラムシの色素を、

円盤状の綿に浸したものです。

これを生臙脂(キエンジ)と言います!

奈良時代ごろから中国から輸入していましたが、

現在では作り方が失われた貴重な絵具です。

江蘇省揚州のものが上級品だったんだって

2:紅花による臙脂(正臙脂)

Julio César GarcíaによるPixabayからの画像

ふたつめは紅花から色素を抽出した

正臙脂(ショウエンジ)!

一見黄色い花ですが、

水に浸して黄色い色素を除去した後、

藁灰の灰汁で赤色の色素を抽出できます。

それに米酢や梅酢(烏梅)を入れると

赤く発色して一晩ほどで沈殿します。

これが顔料になるんですね!

この作り方の臙脂が、本来のものということで

正臙脂(ショウエンジ)なんです!

古代中国でも頬紅や口紅として使われていました!

3:蘇芳による臙脂(キエンジ)

江戸時代には蘇芳にミョウバンを入れて

赤くしたものも臙脂と考えられました。

狩野派の絵画本「丹青指南」では

蘇芳に胡粉を入れて絵具にしたものを

「キエンジ」として紹介しています。

この臙脂絵具の作り方は

貝原益軒の『大和本草』でも言及されています。

いろんな工夫をして赤い絵具を作っていたんだね!

江戸時代の臙脂絵具は綿だった!?

Martin HettoによるPixabayからの画像

昔の臙脂は、円盤状の赤い綿として輸入されました!

ラックによる臙脂で書いたように、

臙脂は他の日本画絵具のように粉ではありません。

江戸時代ごろの狩野派が使っていたのは

「中国の江蘇省揚州付近の紫草」を

平たい円形の綿に浸して乾燥させたものでした。

【日本画豆知識】奥村土牛も愛用した画材・綿臙脂(わたえんじ)。絵具として使うと、とても優しいピンク色に。実はカイガラムシの体液から作られていて、この色素は口紅などにも使われているんですよ。(山崎)@山種美術館 pic.twitter.com/ELgsFrSxH0

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) March 17, 2016

ラック色素による臙脂が多いようです。

見た感じ通販で取り扱いがあるのは

丹青堂だけのようでした。

紅花?紫草?

じつは古代の臙脂絵具に使われた草は

はっきりしていないのです。

歴史が古い絵具なので、

紅花、オトギリソウ、紫草、蘇芳、ラック、

コチニールなどの様々な素材が使われたと

考えられています。

こんな綿の円盤なんて、どうやって使っていたの?

「丹青指南」という本から、この円盤臙脂の使い方を見ていきましょう!

江戸時代の臙脂色の使い方

天野山文化遺産研究所によるFB投稿

使い方はなかなか複雑です。

- 細かくちぎる

- お湯に浸けて紅汁を絞り出す

- 焼き付けを行う(乾燥させる)

「干上がらせるの!?」

という感じですよね。

ですが、

雑にやってしまうと発色が落ちてしまいます。

多少手間を掛けても

綺麗な色を目指したいですね!

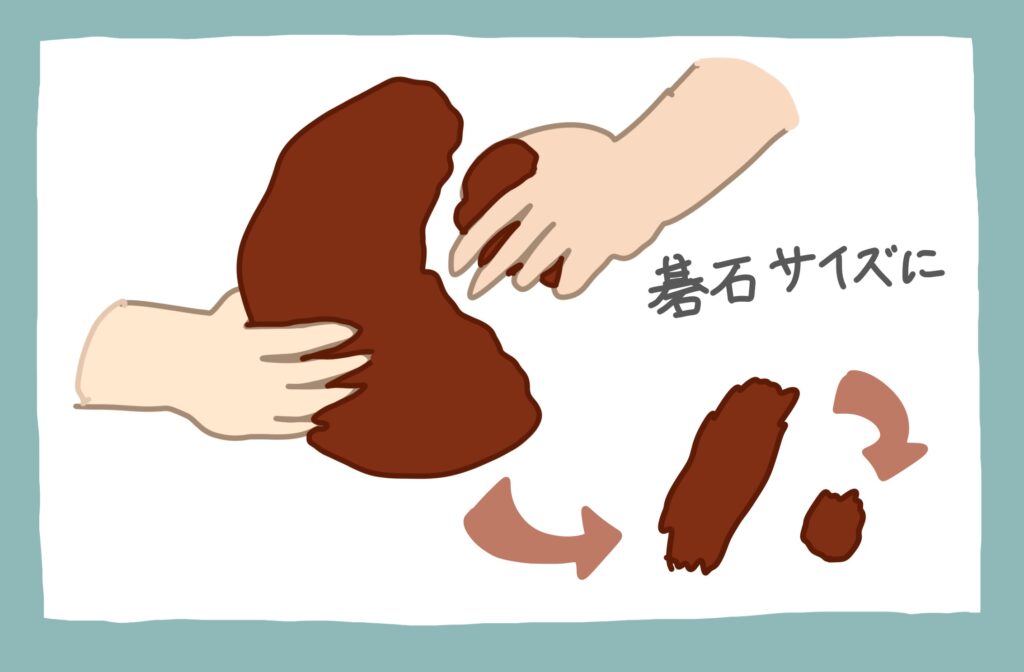

①小さく切り取ろう!

まずは小さくなるまで引きちぎります!

臙脂の円形が大約21〜24cmのものと仮定します。

その4分の1、もしくは3分の1ほどを切り取り、

さらに引き裂いて、碁石くらいの大きさにします。

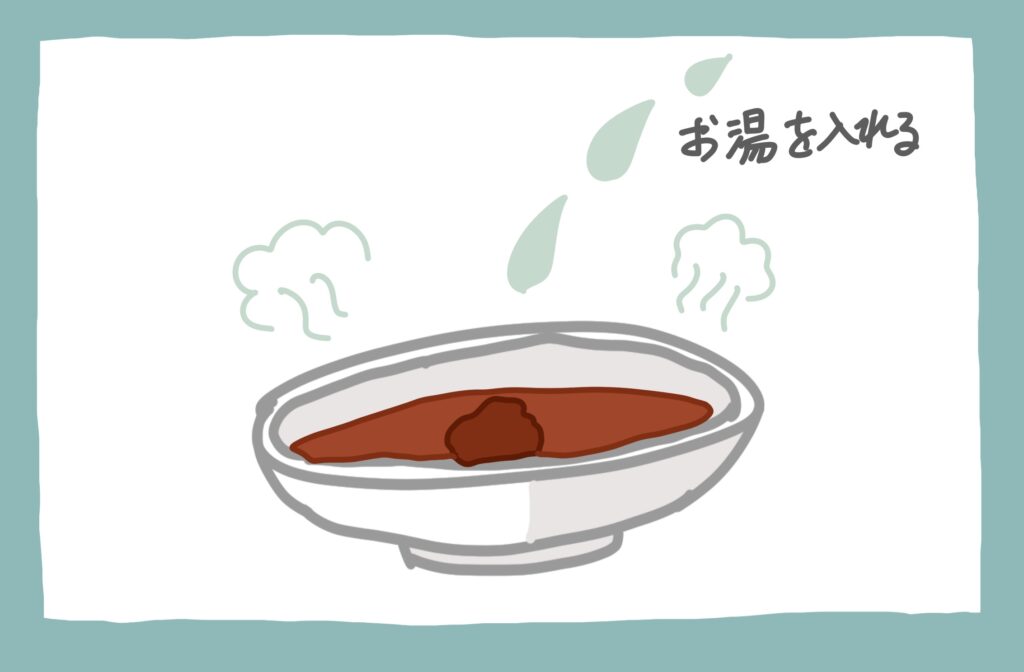

②少なめの熱湯を入れる!

絵皿に入れて、熱湯を注ぎます。

お湯は少なめにしましょう。

乾燥させる(焼き付け)作業に

時間がかかってしまいます。

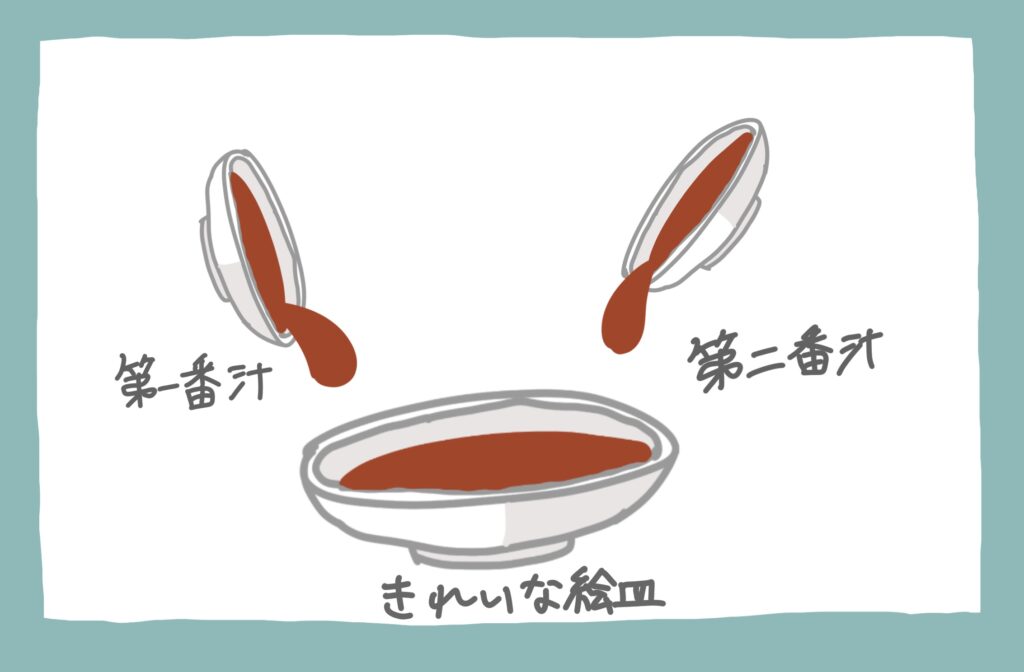

③綿を絞ろう!:第一番汁

紅綿をしぼりましょう!

すぐに紅色の汁になるので、

お湯から綿を取り出します。

綿に含んでいる紅汁を浸っていた絵皿にしぼります。

これを「第一番汁」といいます。

④綿を絞ろう!:第二番汁

別の絵皿に同じことをします!

しぼった綿をほかの絵皿に入れて、

また熱湯を注ぎます。

お湯が赤くなったら同じ絵皿にしぼります。

これを「第二番汁」とします。

⑤蓋をして一晩放置

二つの絵皿にラップをして一晩放置!

埃やゴミが入らないように

仮蓋(ラップ)をしておきましょう。

⑥一番汁と二番汁を混ぜる!

一番汁と二番汁を合わせます!

一晩置いておくと、紅汁はさらに澄んで、

鮮やかで明るくなります。

沈殿物が紅汁と混ざらないようにして

一番汁と二番汁を混ぜます!

混ぜた紅汁は他の絵皿に移しましょう。

⑦ゆっくり煮沸!

絵皿を湯煎します!

二つの紅汁を混ぜた絵皿を

お湯か水を入れた鍋に浸して煮沸します。

すると、水分が蒸発して赤い絵具が

絵皿にカピカピに乾きます。

その絵皿を絶えず動き揺らしながら、

臙脂を乾燥させていきます。

現代では

保温トレイ等を活用!

⑧完成!蓋をしておこう!

乾燥させれば臙脂の完成!

ゴミやホコリが入らないようラップをします。

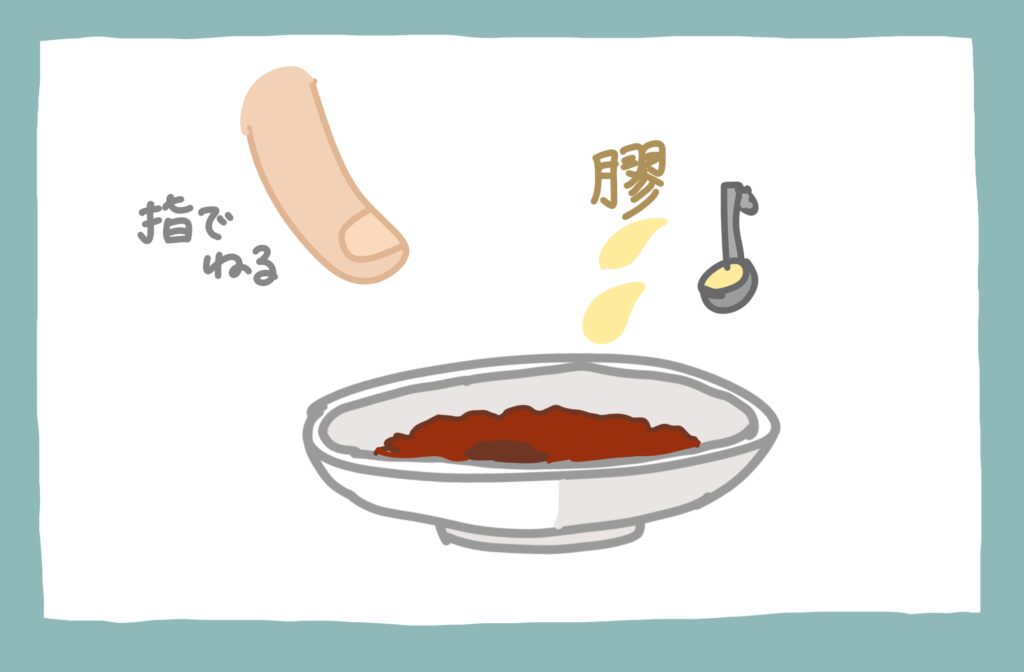

膠を混ぜて、水を付けた筆で

水彩のように溶いて使います。

乾燥させて、やっと使えるようになるんだね!

まとめー日本画の臙脂色を解説!ー絵具は昔、綿だった!?

以上、昔使われていた綿の臙脂の使い方でした!

昔は臙脂はチューブでも粉末でもなく、

綿に染み込ませた絵具だったんですね!

普通の日本画絵具のように指で溶かすことが

できません。

綿から紅汁を染み出させ、

乾かして、ようやく使えるようになるのです。

みなさんも、ぜひ昔の絵具に思いを馳せてみては

いかがでしょうか?

丹青指南現代語訳

超充実なのに

古すぎて読みにくいのが難点の

丹青指南を趣味で現代語訳しました。

こちらの原文は

国会図書館デジタルコレクションで

無料でご覧いただけます。

正しい知識や正確な訳が欲しい方は

ぜひ日本画画材と技法の秘伝集を

お買い求めください。

電子書籍&

ペーパーバック発売中!

原文が本で読めるようになりました!

一、臙脂

この絵具は粉絵具ではない。

中国長江沿岸にある江蘇省揚州付近から算出する植物で、

紫草と呼ばれる草から絞って取った紅汁を

(小さいものは円形が12〜15cm、大型のは円形21〜24cmくらいの)

広げた綿に浸して、乾燥させた顔料である。

そして最上品は、北京朝廷の染料に使われているとのこと。

これを絵具として用いるには、

その延ばした綿から絞った紅汁を猪口に移し、

それを湯煎に焼き付けをして使う。

そのやり方が、少々いい加減だと色も良くないので、

少し手数が要るといっても、次に示す焼き付け方をすることで、完全な色相となる。

臙脂の円形が大約21〜24cmのものと仮定して、

その4分の1、もしくは3分の1ほどを切り取る。

それをまた縦横に引き裂いて、碁石大の大きさにして

猪口に入れて、上から熱湯を注ぐ。

(この湯はなるべく少ないのがいい。

でないと焼き付けに時間がかかる)

そのお湯はすぐに紅汁になるので、

猪口の中にある綿を取り出す。

綿に含んでいる紅汁をこの猪口に搾って、

第一番紅汁とする。

その綿をほかの猪口に入れて、

これに熱湯を注ぐと、またその湯も紅汁になる。

そのため、前のようにして綿に含まれている紅汁をしぼり、第二番汁とする。

この二つの猪口には、ホコリやゴミが入らないように仮蓋をして一晩置いておく。

翌朝になって見ると、紅汁はしぼった時よりも、さらによく澄んで鮮やかで明るくなる。

下にある沈殿物は純色のかすなので、紅汁と混ざらないよう、その二つの猪口の紅汁を混ぜて、清潔で汚れていない他の猪口に移す。

そしてこの猪口を、お湯か水を入れた鍋に浸して、それを火にかけて煮沸する。

中の紅汁は徐々に熱されて、猪口の一部にだけ焼き付くので、その猪口を絶えず動き揺らしながら、燕脂の焼き付けを完成させる。

このようにして焼き付けた燕脂の猪口には、

ゴミやホコリが入らないよう紙片を水張りして仮蓋とし、

使うときにはその一端を剥がして、燕脂を使用する。

その後は、元のように蓋紙を張り付けて置いておく。

前の記事はこちら!

⇒カーマイン(洋紅)色は原料も意味も虫だった!【日本の伝統色と絵具】

次の記事はこちら!

前回の記事で臙脂色が昔から使われていることを知ったよ。

昔はどうやって使っていたの?