こんにちは、日本画家の深町聡美です。

和紙のにじみ止めに使うドーサ液。

その作り方は、

膠液にミョウバンを入れるというシンプルなもの。

しかし一体どうして化学薬品も入っていない

膠とミョウバンだけで、

にじみ止め効果が生まれるのでしょうか?!

この記事では

ミョウバンの作用を科学的に解説し、

ドーサ液の仕組みを解説いたします!

ドーサの関連記事はこちら!

➡【初心者向け】日本画のドーサ液の引き方、作り方をイラスト付きで解説!

➡【日本画】狩野派のドーサ液の作り方とは?効果はあるの?【丹青指南現代語訳】

Contents

ドーサ液の効果とは?―ドーサ液にミョウバンを入れる理由

……最初に結論だけ書くと、

ドーサにミョウバンを入れる理由は

「料理」

特に煮崩れ防止と同じ理由です!

膠のタンパク質をミョウバンが固めるためなのです。

ドーサ液を塗らないといけない、その理由

和紙や絵絹は吸水性がありますよね。

水を垂らすと、紙の中に吸い込まれて行き

水を弾くことはありません。

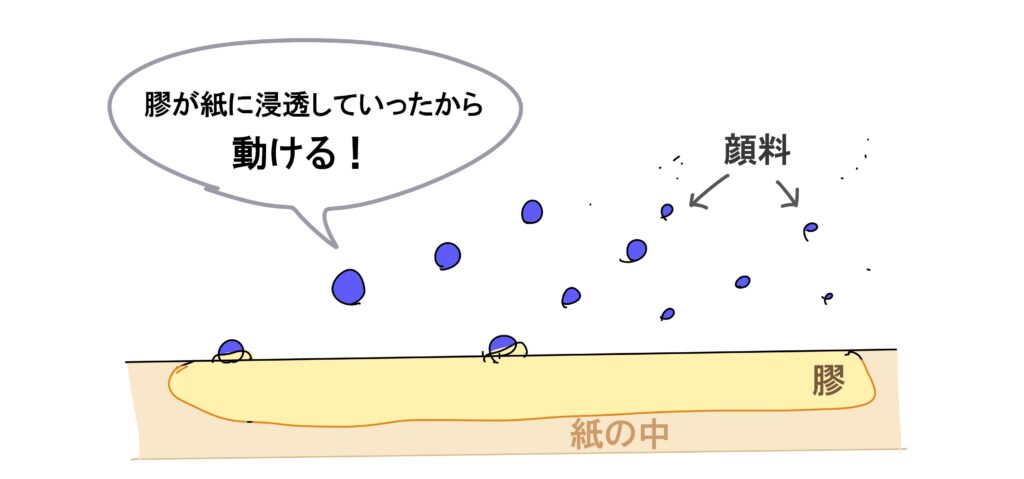

なので、そのまま絵具を塗ると、

膠液のみが紙に浸透して、

顔料(色の素になる成分)は定着しません。

つまり、触っただけで絵具が取れてしまったり

少し重ね塗りをしただけで、

下の絵具が動いてしまったりと、

作業を進めにくくなってしまうのです。

なぜドーサ液は水を弾くの?

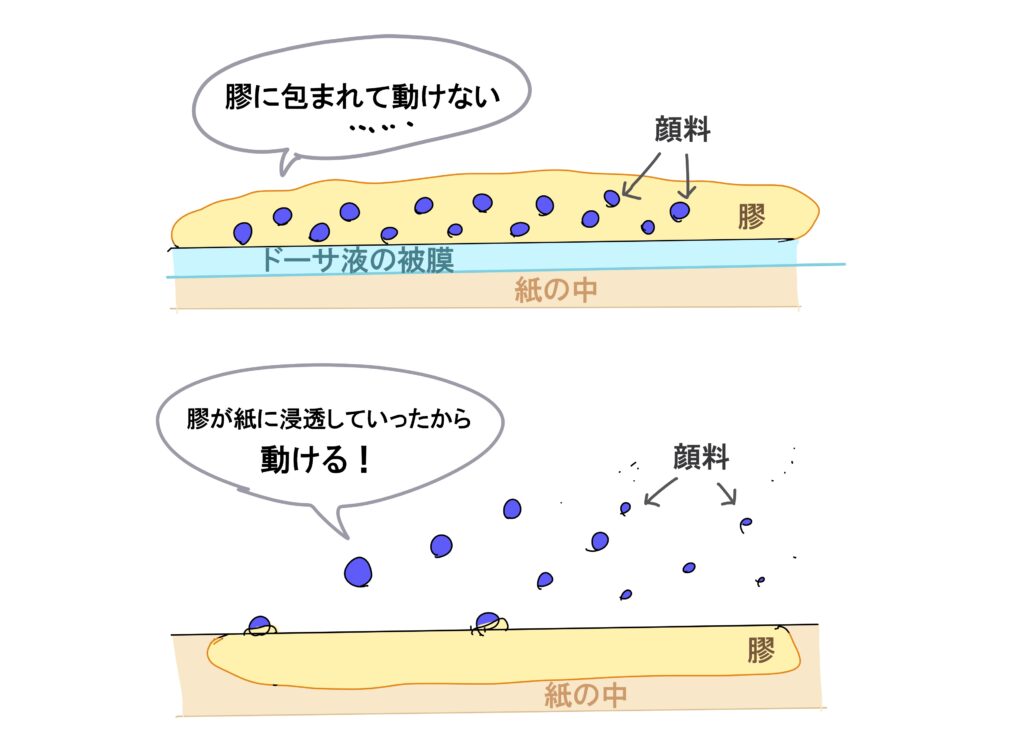

ところがドーサ液を塗ると、

紙の表面に薄い被膜が作られます。

こうすることで、紙の吸水性を抑え、

膠水の浸透を防いでいるのですね!

これで紙の表面には膠水が残り、

(=水を弾き)

顔料がしっかりと定着する。

つまり、剥がれにくく、

発色が良くなりやすいのです!

ここまでで、ドーサ液の効果がなんとなく

分かったのではないでしょうか?

鍵になるのは、

紙の表面の「被膜」ですね。

(ガラス質の被膜とされる)

ミョウバンには膠と混じることで

この「被膜」を作る作用があるのです!

なぜドーサ液作りでミョウバンを入れるのか?

ドーサ液中のミョウバンはタンパク質を固める!

ミョウバンには特徴的な作用があります。

ミョウバンを製造している

大明化学工業株式会社の説明を見てみましょう!

【カリミョウバンの性質について】

アンモニウムミョウバン/大明化学工業株式会社

水溶液は加水分解により酸性(1%液PH=3.5)を呈し、収れん性がありタンパク質を凝固させる。

このように、

ミョウバンはタンパク質を凝固させる作用

があります!

細胞膜と結合して固めてしまうのだそうです。

また、タンパク質は固まる事で

「水不溶化」

つまり水に溶けなくなる、乾いたら耐水性になるのです!

この作用は、きちんと論文で証明されています。

ミョウバン中の硫酸アルミニウムカリウム(PAS)やグルコノ-δ-ラクトン(GDL)がパンケーキなど膨張剤として使用されているが,(中略)

ミョウバンとその代替化合物の添加がパンケーキの膨張と構成タンパク質に与える影響

PASやGDLの添加量を増やすと,パンケーキ中の水溶性タンパク質(アルブミン区分)の比率が減少し,代わって水不溶性の区分,特に70 %エタノール可溶性タンパク質(グリアジン区分)や酸可溶性タンパク質(可溶性グルテニン)および不溶性グルテニン区分が増加する傾向にあり,全体的にタンパク質の水不溶性が増加する傾向があった.

齊藤 紅, 簑島 良一, 椎葉 究

ドーサ液に使われるミョウバンには

- ミョウバンはタンパク質を凝固させる

- 凝固したタンパク質は、耐水性になる

作用があることが分かりました。

ここで出てくる「タンパク質」こそが

「膠」なのです!

ミョウバンは膠のタンパク質を固めて、

紙の上に耐水性の被膜を作っているという訳です!

この、タンパク質を固める作用は

料理の際に、野菜の煮崩れ防止にも

使われているそうです。

知らないともったいない みょうばんの驚くべき活用術/ニチノウ食品

ドーサ液中の膠の主成分はタンパク質!

「膠はタンパク質」

と言ってもピンと来ないかもしれません。

ですが、膠の主な原材料は

動物の皮や骨、腸や腱です。

これを煮出してコラーゲンを抽出し、

固めて乾かした物が膠。

そうです、膠はタンパク質の塊なのです!

だから、ミョウバンは膠を固めて

耐水性の膜を作ることができるのです!

【追記:2022/04/19】

膠テンペラのようにミョウバンをドーサに

混ぜても良いのか?中間ドーサは不要になるか?

というご質問を頂きましたので

回答をこちらにも添付いたします。

?ミョウバンと膠を混ぜた物で岩絵具は接着可能か?

▶︎やったことがないので正確な所は

分かりかねますが、凝固する前に使えば

接着は可能だと思います。

ミョウバンの比率にもよるでしょう。

?なぜ日本画ではしないのか?

▶︎ 酸性が強過ぎるから(保存性が下がる)

紙の経年による損傷は、phが原因の一つとされています。

ミョウバンは酸性なので、多用する事で

紙の劣化を早める可能性があると推測します。

日本画では和紙へのドーサ引きの後には、

アルカリ性の胡粉を引いて中和します。

▶︎膠の柔軟性が無くなるから(剥がれる)

以前中間ドーサにミョウバンを入れ過ぎた時、

作品の表面に結晶ができ、

絵具を弾いて乗せられない、

表面が固くなることがありました。

この事から、膠の柔軟性が失われていると

感じました。

日本画において柔軟性が失われるという事は、

紙の弛みに表面の岩絵具層が付いていかない。

つまりひび割れのリスクが高くなる

のではないかと考えます。

アルカリ性の炭酸カルシウムなどを下地にした

膠テンペラ。

この場合、基底材(紙、キャンバス、板)の

収縮が和紙よりも少なく、

日本画に比べて顔料の粒も小さく、

酸による劣化も無いため、

膠とミョウバンを混ぜて描いても

問題がないのだと思われます。

まとめ―ドーサ液にミョウバンを入れる理由

ミョウバンには

- 膠(タンパク質)を凝固させる作用

- 膠(タンパク質)を水不溶性にする作用

がありました。

この効果によって、

紙の表面に耐水性の被膜が作られます。

だから紙の上に墨で描いても滲まないし、

顔料がしっかり接着することができるのです。

これこそが、ドーサ液の仕組みという訳ですね!

普段なんとなく使っているドーサ液。

ですが、先人の知恵が詰まったにじみ止め

だったのです。

ドーサ液は色々な基底材に使えるので、

ぜひ一度作ってみて下さい!

ちょっとしたロマンを感じる事が

できるかもしれませんよ。

ドーサ液の作り方・塗り方は関連記事で!

前の記事はこちら!

➡【初心者向け】日本画のドーサ液の引き方、作り方をイラスト付きで解説!

次の記事はこちら!

➡誰でもリアルに描ける!?絵やイラストを写実的に描くための練習法

なんで膠にミョウバンを混ぜるだけで滲み止めになるの?