こんにちは、深町聡美です。

今回は日本画の技術書「丹青指南」から、日本画の歴史を紐解いてみましょう!

日本画と言えば雪舟!

と思っていたけど、美術館で見る絵は何か違う……

と思ったことはありませんか?

この記事では中国の絵や雪舟との意外な共通点が見えてきます。

日本史の狩野派に負けてしまった方も、シンプルにまとまっていますので日本の教養として、いっしょに復習してみませんか?

Contents

彩色日本画の先祖は中国宋代の宮廷画家だった!

派手な色の鳥を見て、「極彩色の鳥だね」と言うのを聞きますよね。

また、派手厚塗りの化粧を表現する際にも使われます。

今ではネガティブな意味で使われがちな、極彩色という言葉ですが、もともとは

「着色が厚く、濃く、精細な着色画」が由来となっています。

辞書上でも『種々の鮮やかな色を用いた濃密な彩り』と意味が載っていますね。

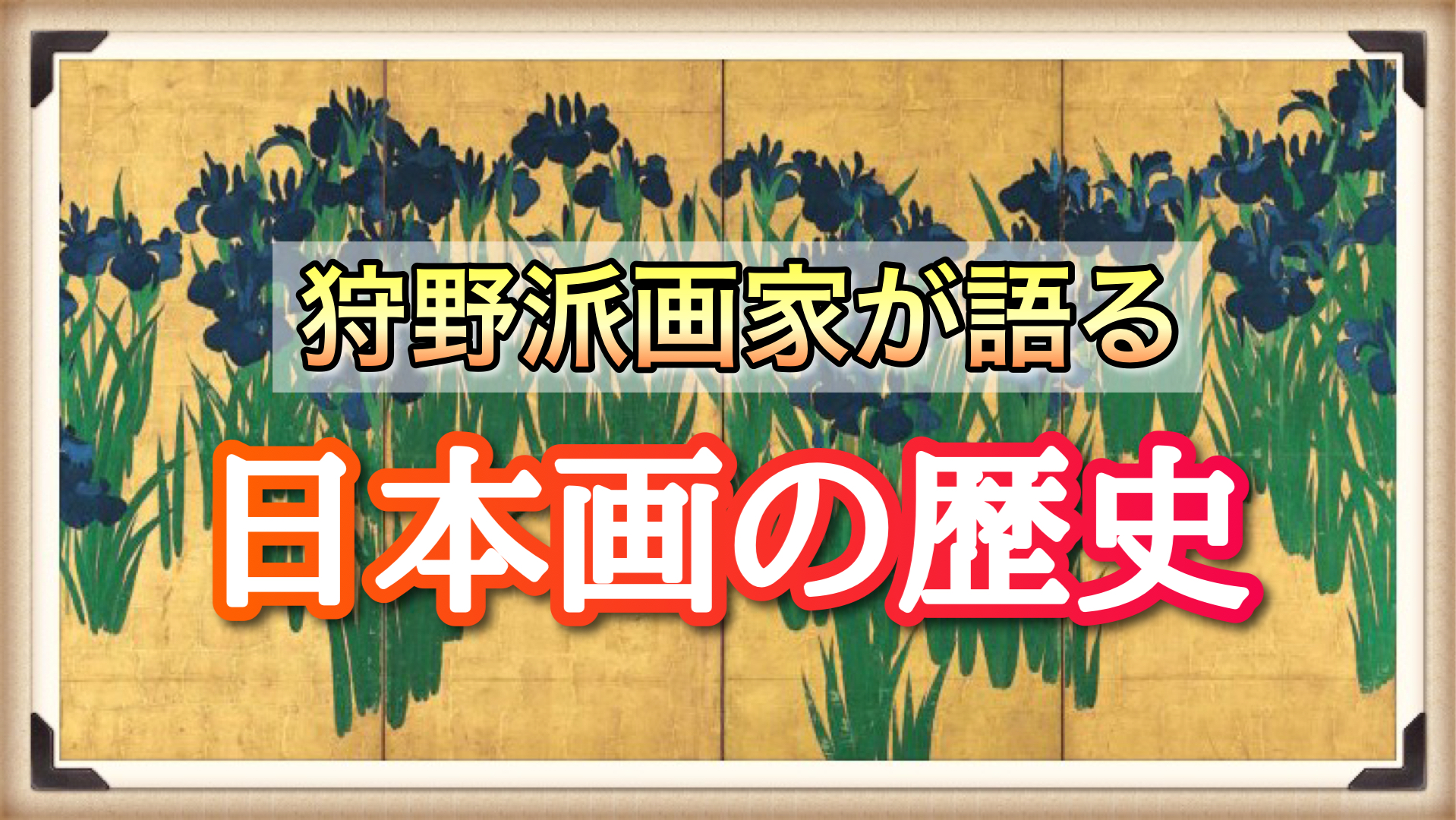

さて、この鮮やかな色彩の絵画ですが、

数世紀前の作品でも、とても保存状態が良く、鮮やかさが失われていない作品もあります。

たとえば燕子花図屏風は18世紀の作品ですが、

金色の背景はくすんでいませんし、鮮烈な青と緑も剥がれることなく残っていますね。

引用:wikimwdia commons パブリックドメイン

昔から受け継がれてきた技法で描かれた作品は、伝統的な正しい日本画絵具の使い方により、今でもその姿を、楽しむことができています。

このような色鮮やかな日本画ですが、実はルーツは中国にあります。

宋の時代の徴宗(きそう)皇帝をはじめとした皇帝に仕える、宮廷画家たちです。

徴宗帝って誰……?

という感じですが、日本では超有名な絵を残した人物として知られています。

それがこちらの桃鳩図。

引用:wikipwdia パブリックドメイン

国宝にもなっている、傑作です。

徽宗帝は宮廷での絵画制作を行う機関である翰林図画院(かんりんとがいん)(今で言う美術大学でしょうか)を整え、

「北宋画(院体画)」と呼ばれる、写実的に花や鳥を描いた、優美な絵画形式を作り上げました。

上の桃鳩図も北宋画の作品の一つです。

宋の時代の宮廷画家たちは、北宗画の彩色方法を得意とし、

その系統は宋、元、明の三つの朝廷にわたって最も栄え、私達日本人が良く知る

雪舟にも大きな影響を与えたのでした。

日本画の始まりは平安絵所、土佐家から!

引用:wikipedia パブリックドメイン

では日本では、どのような歴史を歩んできたのでしょうか。

平安朝では「源氏物語絵巻」などの大和絵を始めた巨勢金岡(こせの かなおか)ら巨勢派が活躍していました。

その子供である巨勢公望(こせの きんもち)の弟子が、土佐派の祖である春日基光(かすがのもとみつ/藤原基光)です。

はじめは春日派とよばれていたのですが、その孫の春日経隆が土佐に移ったことで、土佐派と呼ばれるようになりました。

土佐家は仏画や習わし、戦記、身分に関わらず多くの人々の生活などを描いています。

しかし多様な題材を描いていても、そのどれもが大変美しい彩色で描かれていたのだそうです。

少々複雑な話になってしまいましたが、日本では巨勢派→春日派→土佐派と、伝統的な絵画様式(大和絵)を伝えてきたわけですね。

日本での始まりは、大和絵を始めた巨勢派!

その後、土佐派が大和絵の技術を継承した!

日本画の発展!狩野派と土佐派の意外な繋がりとは?

室町時代に始まって以来、江戸時代まで歴史を続けてきたのが、有名な狩野派です。

ですが、誰が始めたのか?は意外と覚えていない人が多いかもしれません。

狩野派の祖と言われているのが、狩野正信という人物です。

この時代は、後に描かれるような金ぴかで艶やかな絵ではなく、雪舟のような水墨画を多く描いていました。実際に雪舟の師匠の孫弟子です。

そして、二代目である子供の狩野元信(古法眼)も絵師でした。

彼は父親の正信よりも優れた技量を持っており、

土佐派の画家である土佐光信の娘、千代女光久を妻として、夫婦合作の風俗画絵巻を描いたこともあります。

その風俗絵画絵巻や、元信が大和絵の彩色法で描いた、人物画の絵巻などは、

狩野元信が土佐家の彩色を応用した作品の、始まりだったのです。

それから数代経って、

狩野孝信の息子、狩野探幽は、徳川家康の呼び出しに応じて以来、たいそう大切にされました。

その探幽は、絵の見た目、趣ともに、土佐と狩野の両派折衷の画風を実現し、日本の画風を一変した制作者とされています。

彼には狩野尚信と狩野安信という二人の弟がいましたが、二人も絵画が得意だったので、

探幽と同じように徳川氏の宮廷画家となっています。

そしてこの兄弟三人は当時の江戸で、狩野三派として幕府に仕えました。この三派はそれぞれ栄え、皆、徳川氏に仕え続けました。

彼らは江戸時代最後の年まで徳川幕府専属の宮廷画家であり、ここまで

巨勢派→土佐派→狩野派、と日本の絵画技術の系統は、連綿と続いていたのです。

ちなみに土佐派も、住吉家と板谷家が徳川家の宮廷画家として採用されています。

狩野派は土佐派を応用しながら発展し、今日まで日本の絵画技術を伝えてきた!

狩野派の絵が国宝なのは、剥落がなく、ずっと美しいから

以上、大昔から近世までの、彩色絵の中でも優れた流派のあらましをお話してきました。

狩野派、土佐派(春日派)、巨勢派……

意外と様々な流派があったことに驚いた方もいるかもしれませんね。

この「丹青指南」という日本画の技法書は、狩野派に所属する方が書いた本ですので、狩野派の歴史が詳しいのですが、

どの流派の人の絵も上手い下手はあっても、色が取れて汚くなるということはありません。

剥がれてしまいやすい日本画絵具であっても、少しの剥落もなく、永く美しさを保ち続けているのです。

江戸を生きた「丹青指南」の著者は、この技術はもう失われつつあると嘆いていました。

令和の今では本当に貴重で、大変価値のある技術であったと言えます。

現在、昔の絵の中で類まれに立派なものは国宝に指定されており、その他の素晴らしい物は新古を問わず天皇家が宝物として所持されています。

それはなにより、古くなっても美しさを保ち続け、価値を失っていないからこそ大切な物として選ばれているのです。

(実際に、古い物で価値があっても、保存状態が悪いと国宝に指定されません)

どんなに見た目が良い絵でも、すぐ劣化しては価値がなくなってしまう!

美しさを保ち続ける技術を身に着けよう!

現代語訳:日本画の歴史 (彩色絵沿革大略)

ちゃんど原文を読むにはどうすればいいの?

そんな時は国立国会図書館のサイトでチェック!

全文を無料で読むことが出来ます!

また、正確な訳や詳しい図解が欲しい!

という方は画材と技法の秘伝集がおススメです!

電子書籍&

ペーパーバック発売中!

原文が本で読めるようになりました!

日本画の歴史 (彩色絵沿革大略)

一、もともと極彩色というのは、着色が厚く濃く、精細な着色画が由来になっている。

大昔から代々受け継がれてきた絵は、今現在に至るまで数百年を経ても、その彩色は少しも剥落することはなかった。

そこで極彩色の前例として、まず中国を探ると、宋の時代の徴宗皇帝をはじめとした皇帝に仕える、宮廷画家が挙げられる。

彼らは皆北宗画の彩色方法を得意とし、その系統は宋、元、明の三つの朝廷にわたって最

も隆盛したと言って相違ない。

また日本では、大化の改新以前の奈良時代のときから平安朝においては、春日家が土佐に移り、土佐家の絵所として繁栄した。

その土佐家の子孫である、土佐光信らの時代に至るまでの代々の絵を見ていくと、

仏画にはじまり故実縁起式、もしくは戦記、その他貴賤男女を問わず、さまざま人間の風俗画などを描いている。

そのあらゆる彩色は、みな精巧の美を極めたものであった。

そして当時の狩野正信の息子、狩野元信(古法眼)は父親よりも優れた技量を持っていた。

彼は土佐光信の娘である千代女光久を妻として、夫婦合作の風俗画絵巻を描いた。

その風俗絵画絵巻や元信が描いた大和絵人物彩色の絵巻などは、彼が土佐家の彩色を応用した作品の始まりであった1 。

それから数年経って、狩野孝信の息子、狩野探幽は、徳川家康の呼び出しに応じて以来、たいそう大切にされた。

その探幽は、絵の見た目、趣ともに、土佐と狩野の両派折衷の画風を実現し、日本の画風を一変した制作者として定評を受けている。

彼には狩野尚信と狩野安信という二人の弟がいて、彼らは共に絵画を得意としたため、探幽と同様に徳川氏に招かれることになった。そしてこの兄弟三人は当時の江戸において、狩野三派の絵所として幕府に仕えている。

それから後に土佐家の絵所として、住吉と板谷の両家もまた採用された。

その後も狩野三派はどれも子孫の家を興し、彼らは皆、徳川氏に仕えた。そしてそれらの技術者は、慶應の最後の年まで幕府の専属絵師であり、その系統は連綿と続いていたのである。

以上、大昔から近世までの、彩色絵の中でも優れた流派のあらましを示した。

そしてこの派に所属する人々の絵は、巧い下手はあっても着色は少しの剥落もなく、永く美しさを保ち続けている。

それゆえ、その正確な技術は画風の退廃した今日では、なお懐かしく思うに余りある技術である。

現在、昔の絵の中で類まれに立派なものは国宝に指定され、その他の素晴らしい物は新古を問わず御物に選ばれている。

これらの絵は美観を損なっていないことから、実に当然なことであろう

日本画の技法書「丹青指南」に関する参考サイトなど

無料で閲覧だけでなくダウンロードもできます!

現代版丹青指南!日本画のバイブルです。

日本の図書館からページのコピー(複写)を購入できます。

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

中国は宋の時代の宮廷絵画、北宋画が日本画のルーツ!