こんにちは、日本画家の深町聡美です。

今や知らない人はいないほど人気の「鬼滅の刃」

特に主人公の竈門炭治郎は

老若男女問わず大人気のキャラクターですね。

では、その炭治郎の代表的な必殺技。

「生生流転」と、ある日本画に

共通点があることはご存知でしょうか?

今回は、鬼滅の刃に登場する

「水の呼吸 拾の型:生生流転」

と共通点がある日本画を解説します!

先に書いておきますが、

この「生生流転」のネタは、

少しマニアックな内容です!

それゆえに、美術好きさんや、

鬼滅好きさんも詳しくは知らない話題かも

しれません。

勉強熱心な皆さんは、ここで得た情報を

「明日使える豆知識」として学校や会社で

自慢してみて下さいね!

話題作りのお供に、

ぜひ最後までお楽しみください!

Contents

鬼滅の刃「生生流転」とは?-横山大観の日本画「生々流転」が鍵!

鬼滅の刃に詳しくない人も、

水の龍を従えた竈門炭治郎のイラストや

フィギュアを見たことがあるのではないでしょうか?

それが竈門炭治郎の

「水の呼吸 拾ノ型 生生流転」です!

この「拾ノ型 生生流転」は、

炭治郎たちが使う「水の呼吸」という剣術の中で、

最後に習得できる、

「水の呼吸」最強のワザとされています。

「水の呼吸」の技は斬撃が水流をまとうように

表現されていますが、

最後の剣技である「生生流転」は、

さらに水龍までが現れ、大きなうねりとなって

鬼に喰らいかかる必殺技です。

このように、

「拾ノ型 生生流転」は

- 水

- 龍

が印象的な技として描かれています。

実は、「拾ノ型 生生流転」と同じく

- 水

- 龍

が印象的であり、

さらにタイトルまで「生々流転」。

加えて、ある奇跡的なエピソードまで持っている

日本画の巻物が存在しているのです!

鬼滅の刃の元ネタ-横山大観の日本画「生々流転」とは?

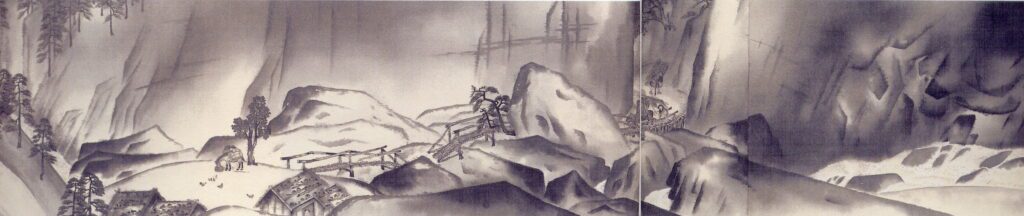

それがこの作品、

横山大観先生の「生々流転」です。

まずは絵の紹介をする上で必須となる、

基本の情報からお話します。

横山大観

「生々流転」

55.3×4070cm

1923年(大正12年)

重要文化財

東京国立近代美術館

「生々流転」は

日本画の祖、横山大観先生による作品で、

現在は重要文化財となっています。

大観先生は日本史の教科書にも載っているので、

皆さんご存知かも知れませんね。

「横山大観?だれ?」という方も、

この絵を見ればピンと来るはず!

「生々流転」は、有名な「無我」と

作者が一緒なのです。

で、「生々流転」の基本情報をよく見てください。

長さの部分に注目です。

……わかりましたか?

何とこの作品、

長さが40mもあるんです!

筆者も初めは4070「mm」の間違いかと

思いました。

この長さのために

展示会場では一部分のみが展示され、

図録でも一部の抜粋か、

見開き2ページにぎゅうぎゅう詰め込んだ

小さい写真のみ掲載されていることも。

「それで、この長い絵のどこが

鬼滅の刃と似ているの?」

と言う声が聞こえてきそうですが、

ここからが本題です。

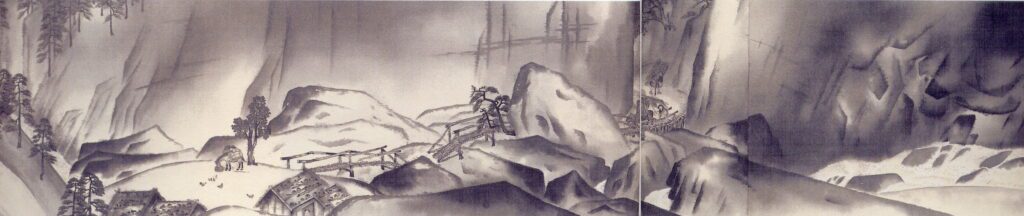

さて、この長い絵には何が描かれているのでしょうか?

鬼滅の刃の元ネタ-横山大観の日本画「生々流転」は水の一生を描いた絵

大観先生の「生々流転」には一体なにが

描かれているのか?

その答えは「水の一生」です!

「山で水が生まれ、川から海になり、

やがて空へ還り、雨として山へ……」

つまり『生々流転』する様子です。

せいせい-るてん【生生流転】

すべての物は絶えず生まれては変化し、移り変わっていくこと。

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%94%9F%E7%94%9F%E6%B5%81%E8%BB%A2/

さてさて山からはじまる水の一生はどうなるのか!?

そして最後に待っているのは!?

というわけで、

具体的に作品を解説していきましょう!

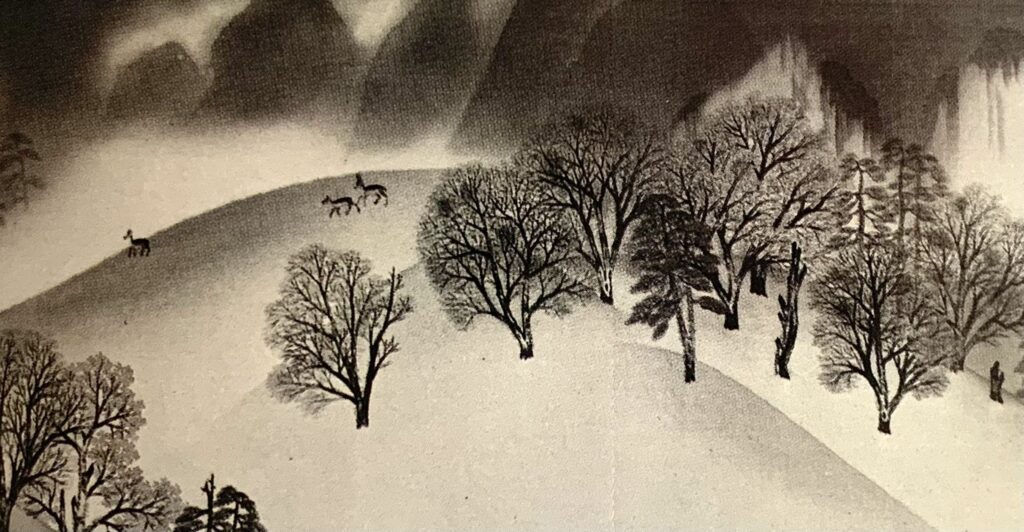

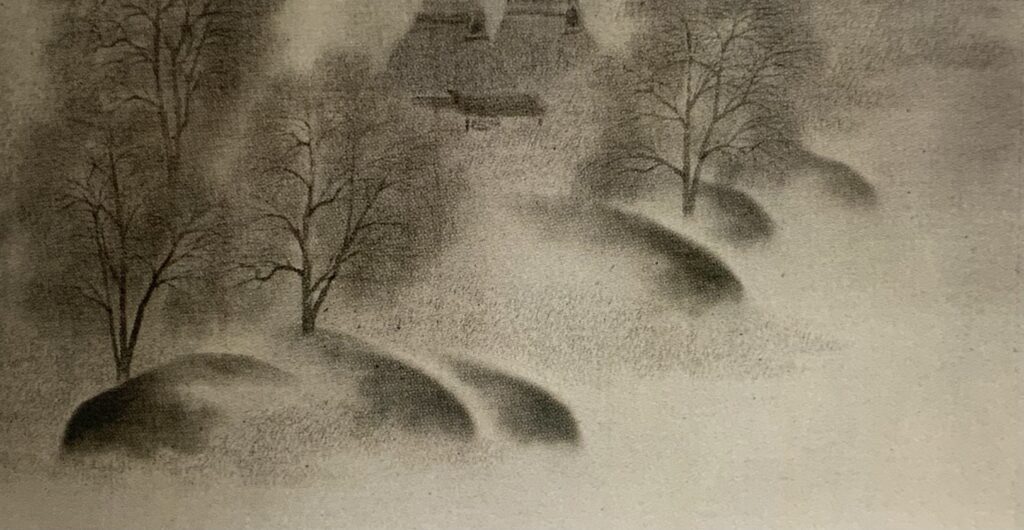

雲と山

雲の中に静かな山の姿が浮かびます。

よく見ると、山には鹿らしき動物の姿もあります。

人間の一生で例えると

人間で言うと生まれたての

赤ちゃんのような感じでしょうか。

人のエゴに縛られず、野生動物のように

のびのびとした様子を思い起こさせます。

湧水

雲に包まれた山肌から水が湧き出し、

川となって流れ出しました。

近くには人も住んでいるようです。

牛が薪らしき物を運んでいるのが見えますね。

人間の一生で例えると

先の人間の例えで言うなら、

人間としての知性や自我が湧き出てきた頃でしょうか。

山の中

水は、傾斜の激しい山の中を

荒々しく飛沫をあげて流れていきます。

木々も乱立していますし、険しい雰囲気ですね。

人の一生であれば、アグレッシブな若者を

想起させます。

人間の一生で例えると

ちらほら人間が描かれていますが、

岩肌の雰囲気も相まって寛容さや

余裕は感じられません。

中流

険しい雰囲気から一変。

緩やかな流れになります。

川辺には馬を牽く人物や船も見えますね。

船や灯籠の存在が、

人々の生活圏内であることを示しています。

人間の一生で例えると

自分一人に当たっていたフォーカスが、

他の人にも当てられるようになったかのようで

山中の景色より余裕を感じます。

もう少し語る

山肌と木々ばかりの狭い景色から

打って変わって、川幅の拡がりを感じる

白く開けた画面になります。

「黒くて狭い」から、「白くて広い」へ

変えることで、川の雄大さを強調する

効果があると考えます。

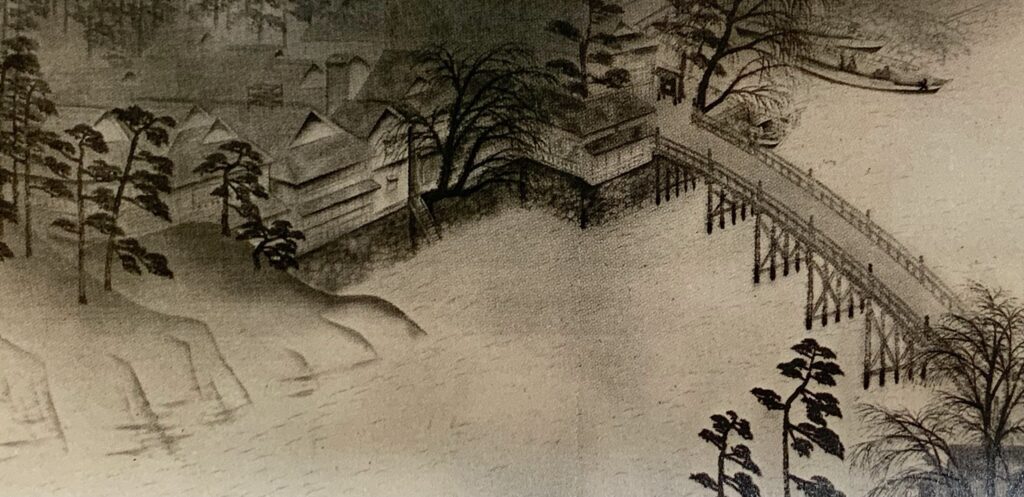

下流

ちいさな家々と共に、

上流の木々とは異なる木が見えます。

また、岩も峻厳としたものではなく、

丸みを帯びています。

川の波は見えず穏やかで、

画面上には雨らしき墨の流れがあります。

人間の一生で例えると

描かれた村の景色は、社会での生活の

メタファーのようにも見えます。

河口

下流の小さな村を抜けると

大きな街に着きました。

立派な石垣や橋が見えますね。

木々の様子も変わっているのが

わかるでしょうか?

上流では一種類だった木は、

松や紅葉、柳と、人間が好みそうなものへと

変化しています。

人間の一生で例えると

村を自分の周りの社会と捉えるなら、

大きな街は、国や人類など、

より広いスケールへの関心と言えるかもしれません。

栄えている様子からは、エゴイスティックな

さもしさは感じられず、

社会貢献による精神的充足感さえも

感じさせます。

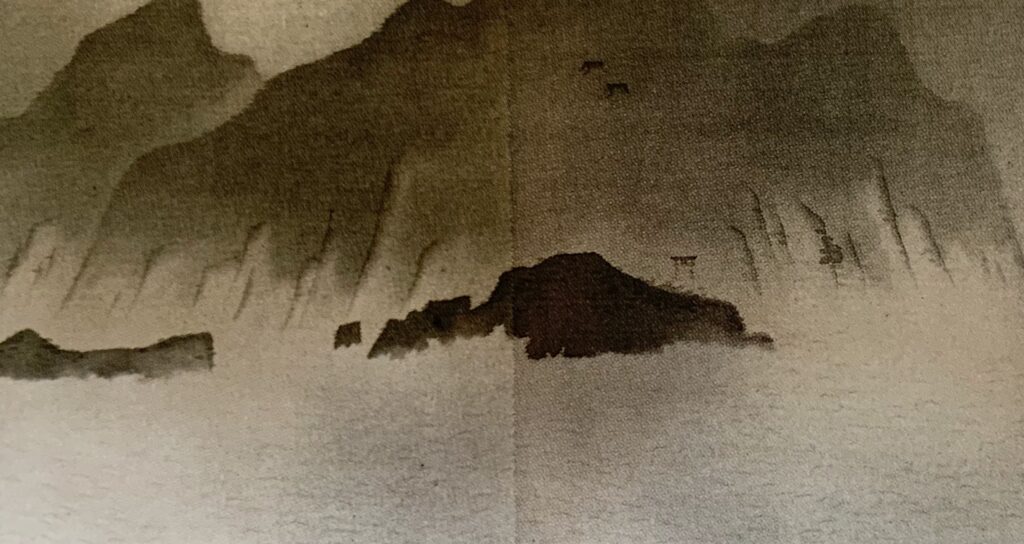

海

浜辺へ引き揚げる船を見届けると、

先にあるのはポツンと鳥居が立つ小島だけ。

手前にある岩では鵜が海を眺めています。

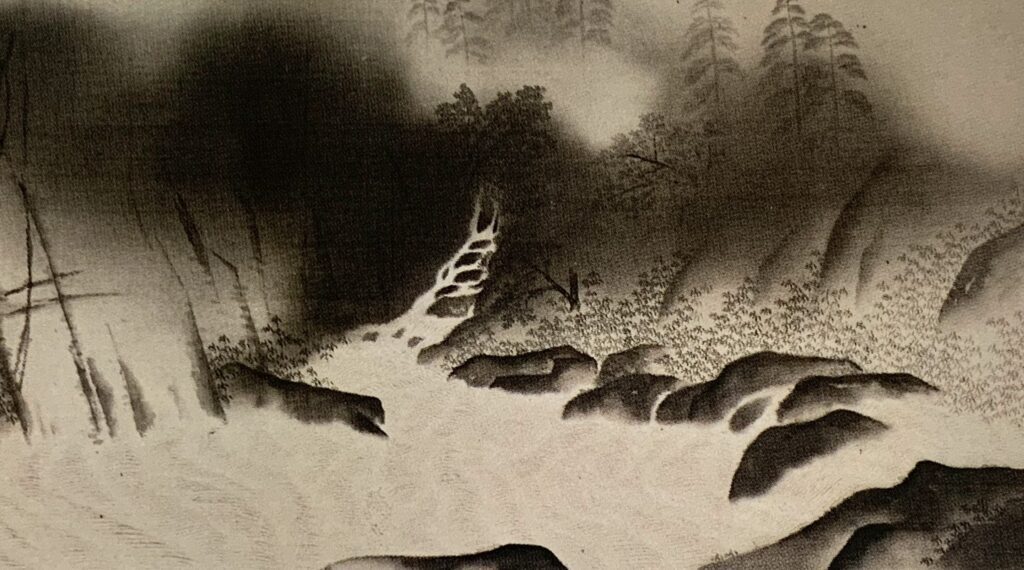

高波そして龍

静かだった波は徐々に高くなり、

墨の効果でまるで嵐のようにも見えます。

波のうねりは大きく、荒々しい飛沫を上げます。

ついには大波となって海面になだれ落ち、

その勢いで舞い上がる波飛沫の間からは

龍が空に昇っていきました。

……以上が「生々流転」の物語です。

鬼滅の刃の元ネタ、横山大観の日本画「生々流転」まとめ

鬼滅の刃 竈門炭治郎 豪華版 1/8完成品フィギュア (アニプレックスプラス限定)

竈門炭治郎が使う「水の呼吸」の剣技。

その最強ワザ「拾の型 生生流転」は

剣にまとう水の龍が印象的なワザでした。

そして横山大観先生の日本画「生々流転」は

水の一生を描き、大波から生まれた龍が

その最後を飾りました。

以上のことから、この龍こそが、

「拾の型 生生流転」に現れる水の龍のモデル

と言っても過言ではないのではないでしょうか。

GL TNT Studio 冨岡義勇 -拾ノ型 生生流転 Ver.- 1/4サイズ 約500mm 樹脂製 塗装済み完成品 フィギュア 国際版初回予約 50個限定

鬼滅の刃の元ネタ、横山大観の生々流転の奇跡とは?

前章で「拾の型 生生流転」と

「生々流転」の話は終わりましたが、

最後に大観先生の「生々流転」の奇跡を

お話しします。

この「生々流転」が初めて世に出たのは、

1923年(大正12年)9月1日。

上野公園竹之台陳列館で開かれた、

第10回院展という展覧会でのことでした。

そしてこの日、歴史的なある災害が起こります。

それは関東大震災。

いまや、日本トップレベルとなった

すごい展覧会に出品された「生々流転」は、

展示からわずか半日後に被災してしまったのです。

(この日の東京藝術大学は

「生々流転」の話題で持ちきりだったとか)

関東大震災は多くの人命と、

貴重な文化財が焼失した

痛ましい震災だったはずです。

しかし、「生々流転」は奇跡的に震災を

生き延び、

10/31 -11/2に大阪商品陳列館で再開された

第10回院展で展示されました。

そして、現在では重要文化財として

大事に保管されています。

ちなみに一気呵成に描くことが多かった

大観先生ですが、この作品は

「構想に、構図に、表現に、描画手法に、

推敲に推敲を重ね、工夫に工夫を重ねて

当ったもの」

なのだそう。

だからこそ、

- 水の一生というスケールの巨大さ

- そこに重なる人間の一生

- 雄大な自然の大きさ

をここまで表すことができたのです。

鬼滅の刃の元ネタ、横山大観の日本画「生々流転」参考書籍など

日本美術全集/学研

歴史を築いた日本の巨匠 (No.1) (歴史を築いた日本の巨匠 1) 大型本 – 1985/8/1

引用画像、引用動画については

以下のサイトを参考にしています。

前の記事はこちら!

次の記事はこちら!